En los momentos cruciales de su infancia, Jeanette Winterson siempre tenía a mano una naranja: la agarraba, la pelaba y la comía como si esta pieza de fruta fuera a consolarla de todos sus males. Más tarde descubrió que existía fruta distinta, más sabrosa, pero había que comerla a escondidas, lejos de las habladurías de la gente y de la mirada inquisidora de su madre; era fruta prohibida, pero valía la pena correr el riesgo y disfrutar de aquella delicia. Adoptada por un matrimonio evangélico de una pequeña ciudad industrial inglesa, Jeanette Winterson creció a la sombra del fervor religioso de toda una comunidad. Los primeros años de su vida fueron un ir y venir entre feligreses seducidos por los sermones y las palabras de la Biblia, el único libro que circulaba por su casa, pero cuando tenía poco más de diez años la niña supo que ella era distinta y que las leyes de su cuerpo la llevarían a descubrir otra forma de amar.

Sólo me he marcado una meta con esta

reseña: que conozcáis a Jeanette Winterson, que la améis o la odiéis –así son

las grandes personalidades, los genios indiscutibles–, que sepáis de su

relación salvadora con la literatura, que vuestro oído se haga a su estimulante

prosa, a sus estrambóticas historias. Sí, hoy hablamos de una de las apuestas

más aplaudidas de la editorial Lumen: recuperar parte de la obra de esta interesantísima

autora británica –nació en 1959–,

adoptada, lesbiana y activista, y fuertemente condicionada por la religión

desde pequeña. Fruta prohibida

es la novela de la que hablamos hoy, una historia autobiográfica sobre la niña

que fue, sobre sus primeros escarceos amorosos (y censurados), y sobre esa

relación tan obsesiva con Dios, y sobre todo con el Demonio, por culpa de su

madre, que siempre quiso que fuera misionera, que fuera digna del Creador. Fíjense,

a los seis años ya escribía sermones para la iglesia, que recitaba ante decenas

de feligreses.

Si la propia Jeanette –la que la autora

va construyendo a partir de sus recuerdos y sus invenciones– es la protagonista

de Fruta prohibida, el Demonio sería

el antagonista. No se entiende a la una sin el otro, no estaría justificada la

presencia del Diablo sin ese miedo atroz a la maldad, al infierno, al pecado. Dos gigantes en una misma historia. Fíjense,

tenemos a una niña acostumbrada a ver el Mal en todo lo que le rodea –en sus

vecinos, en los que no van a misa, en comer más de lo normal, en no ser

educada-, que al llegar a la pubertad empieza a sentirse atraída por una amiga.

Comete el error de contárselo a su madre

y… ahí se lía la marimorena. Todos se escandalizan. El pastor la ridiculiza

públicamente, la congregación la rechaza, cuchichea a sus espaldas. La

carga religiosa de la novela es inmensa, empezando desde el título –en clara

referencia a la Biblia– y es así que conocemos un hogar duramente encorsetado

por las normas morales y a una niña con debates de adultos, con miedos de

adultos. La atmósfera es gris, asfixiante, como respirar humo de un incendio.

Tiene la autora una forma particular

de contar la vida, su vida. Su visión

de lo que le rodea es tan especial que parece que tuviera un sexto sentido el

súper poder de ser original, de fijarse en lo que nadie se fija. Es quizás cosa

de los genios o de los que han sufrido demasiado: ella se ha debatido siempre

entre su sentimiento religioso y sus impulsos amorosos: dos fuerzas irreconciliables. Repudiada por su

entorno por culpa de sus pecados, su obra está llena de tormento, de una pena

subterránea. Aun así, su prosa es limpia y armoniosa, con cierto eco clásico, pero

con intención permanente de explorar y de meterse en terrenos desconocidos.

Winterson se agarra a la literatura como parte de ella misma, como única forma

de sobrevivir a sus demonios, porque ella tiene muchos.

Fruta prohibida es un choque entre dos trenes a toda velocidad –el de la intolerancia

religiosa y el de la libertad sexual- en el cuerpo de una niña y una

adolescente. En esta novela, con clarísimos tintes autobiográficos, la

autora plantea una cuestión que se repetirá a lo largo de su obra: la

marginación por parte del propio entorno, el rechazo de los más cercanos, la sensación de que no merece amor. ¿Y

todo a causa de qué? De su lesbianismo, de su homosexualidad. Y en estas

páginas palpita su dolor, uno amplio y profundo, uno que aún sangra y que se

hace arte al transformarse en palabras. Y no olviden su nombre: Jeanette

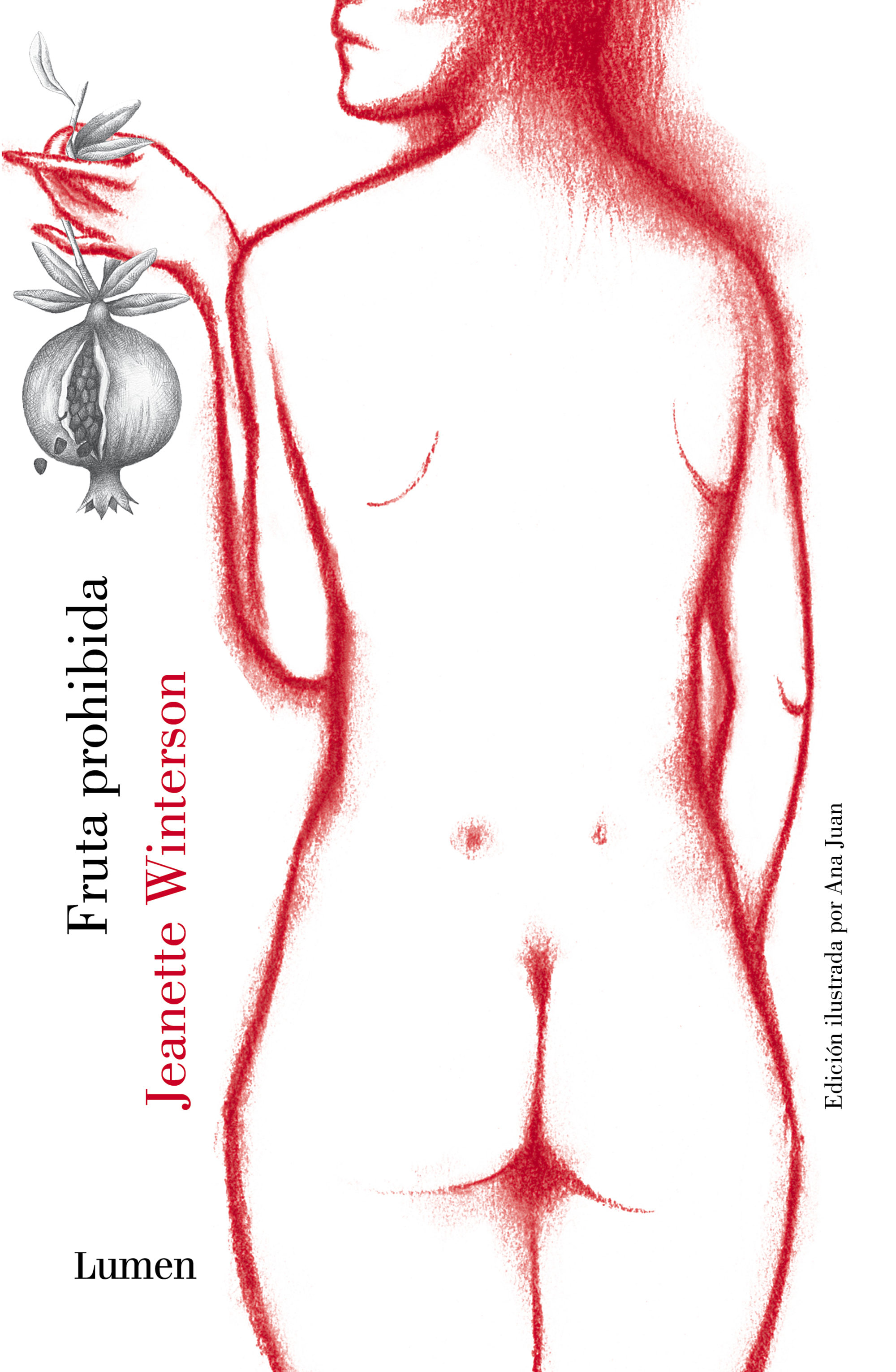

Winterson. Por cierto, qué delicadeza, qué delicia los dibujos de Ana Juan, qué sugerentes.

Este libro no me llama la atencion asi que no creo que lo lea.

ResponderEliminarSaludos